タイトルは『猫の世界史』とあるが、猫がどのように人類と共存するようになったか、どのくらいの年代に猫が飼われるようになったか、どのように広がっていったかなどの記述は少ない。主に西洋文学や絵画に登場する猫とその描かれ方について書かれた本。著者は18世紀~19世紀の英文学の研究者だというから、専門分野の中から主に猫について書けることをまとめて書いたのだろう。

本書によると西洋における猫が可愛らしいペット、家族の一員として見られたのは結構新しいことで、それまではネズミ退治のため飼われていても魔女の使いと思われていたり、娯楽のため虐待されていたりと結構受難の歴史は続いていたらしい。

「世界史」というタイトルからもっと猫と人の歴史的な内容が書かれているものと思ってたから、ちょっと西洋中心で内容が狭いかなとは思った。『吾輩は猫である』とか歌川国芳とか日本の猫についての小説や絵についても記述もあるけど。

猫についての図版は多くそれだけでも結構楽しい

とは言っても猫が書かれた小説、物語、絵画についてはかなり数が多く、一つ一つの分量は少ないが読み応えはある。

図版は巻頭に16ページのカラー写真がある他、本文中にも豊富に引用されていてそれを見るだけでも結構楽しい。ただ図版が引用されていない絵画も多くそれは残念。

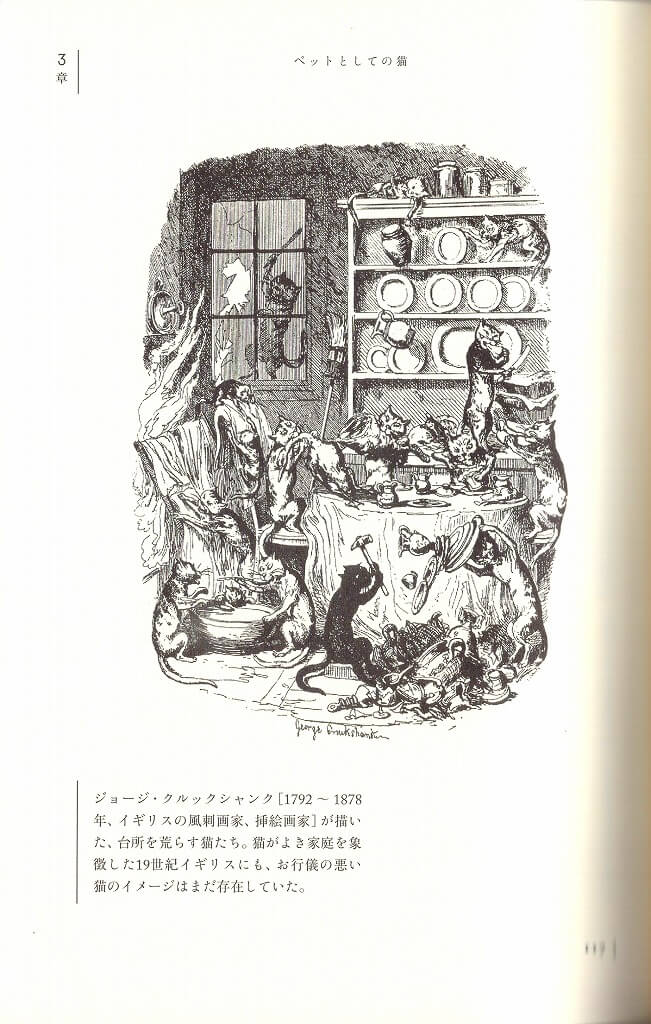

一番好きな図版はこれ。

キャサリン・M・ロジャーズ『猫の世界史』訳 渡辺智 P117

ヴィクトリア朝時代には猫が理想の家庭像を体現する存在として祭り上げられるようになった……という下りのうえで出てくるのがこの悪辣な猫を描いた図版である。どう考えても話の展開とそぐわないのだが、そんな事を吹き飛ばすほどのパワーがある絵だと思う。著者も「この絵は書いている文章と合わないけど絶対使いたい~」と煩悶した上で乗せたのではないだろうか。

トンカチを振るっている猫も外から棒で窓ガラスを割っている猫も棚の上からチョイチョイと壺を落としてる猫も全部いいのだが、絵の中心で肉にかぶりついている猫やスープをすすっている猫の表情が特にいい。この食事している顔はカリカチュアされてるけど猫って本当にこんな顔するよなぁ~としみじみと思う。母の家で飼っている猫にちゅ~るを見せると目の色を変えて卑しい表情をするのだが、それは確かにこの図版のような顔をしている。作者はよく猫を観察したに違いない。

西洋における猫のイメージの変遷

西洋の文化において猫が何の象徴として書かれていたかについての内容が中心で、魔女の使いとしての不吉なイメージから、家庭の理想像として持ち上げられたり、現在では過度の理想化をされることなくその気まぐれさ冷淡さ含めて愛されているというようなイメージの変遷について書かれている。

キリスト教では猫含む動物は魂のない存在で天国にもいけないどうでもいい存在という考え方から、動物にも痛みや感情はしっかりあるという考えが出てきて、現在では動物愛護という概念が語られるようになった……、という流れもあるが、本がそれなりに厚い割には一つ一つのトピックについては掘り下げが足らないという感じもある。

ジェンダー的な読みもあるのだが、猫は女性の象徴として書かれたことが多い、でも男性性の象徴としても書かれたこともある、といった感じで著者の確固たる主張がないのが読んでいてイマイチ。『夏への扉』の護民官ピートは主人公の男性性の象徴とかあー確かにそうですねとなるところもあるのだが。

猫好きなら読んでも損はないかな

猫が好きでも嫌いでもない人、猫が嫌いな人が読んで面白いかというとそれはちょっと困るところがある。

猫の魅力について語る本ではなく、猫が人間にどのように捉えられてきたかについてがメインの本なので、猫に対して興味がない人はそもそも読者として範疇にないかなと言った感じ。もっとも猫について無条件で肯定してないというか、ある程度距離をとって人間と猫の関係について書いているのは良い。

猫好きだったら歴史とか図版とか猫についての観念の変化とか面白いんじゃないかな。西洋文学の中で猫がどんな役割を果たしたかについて知りたいならいいかも。猫に興味がある、猫好きの人にはオススメです。

猫ということで。