「わたしはあなたの意見に反対だが、あなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」――こんなユートピア的な寛容社会は本当に実現可能なのか。不寛容がまかり通る植民地時代のアメリカで、異なる価値観を持つ人びとが暮らす多様性社会を築いた偏屈なピューリタンの苦闘から、その「キレイごとぬきの政治倫理」を読み解く。

Amazon

寛容と不寛容とは何か? 哲学の世界ではロックやヴォルテールの寛容論が論じられがちだが、本書は歴史の上で起きた不寛容から寛容への過程、植民地時代のアメリカピューリタン社会の歴史からその答えを見つけようとする一冊である。

植民地時代のアメリカの歴史というのがまず日本人にとっては一般的ではない。アメリカという国は1776年の独立戦争でいきなりできたように見られがちがだが、コロンブスから独立までの300年の積み上げられていた歴史的経験が基礎になっていると著者は言う。

そして寛容論でもあるのと同時に、日本ではあまり知られていない、史上初の政教分離社会を建設し、イスラム教や反キリストを含むあらゆる宗教への寛容を論じ、先住民とも対等につきあって深い信頼関係を築いた稀有な異形の人物にして、あまり身近にはいてほしくないド偏屈ウルトラ正論おじさんロジャー・ウィリアムズについて知見を深められる本である。

このウィリアムズというおじさんはすごい。何がすごいってウィリアムズとその論争相手のコトンとの批判の応酬につけられたタイトルがすごい。

1644年:ウィリアムズ『迫害を説く血まみれの教え』

1647年:コトン『子羊の血により洗い清められた血まみれの教え』

1652年:ウィリアムズ『コトン氏が洗い清めようとしてさらに血まみれになった教え』

森本あんり『不寛容論』

題名を見るかぎりではどう考えても顔を真っ赤にしたガキの口ゲンカなのだが、当時トップレベルの神学者による精神の自由をめぐる神学的論争なのだからたまらない。極端な人格の歴史的人物が好きな人は読んでみてほしい。

あらゆる自由は「信教の自由」から始まった

近代憲法には、集会・結社・言論・出版などの自由が謳われている。色々な種類の自由があるように見えるが、歴史的に流れをたどると、すべて「信教の自由」という一つの自由に帰結する。

「言論の自由」はもともと宗教的な言論の自由のことで、当時国家や教会が認めた特定の人だけが説教をすることが許されたのに反対して自由を求めたのがピューリタンだ。

「集会の自由」とは信仰を同じくするものが集まって自分たちの信じる通りのやり方で礼拝をする自由のことで、「集会禁止令」はもともとピューリタンの礼拝を禁止するものだった。

「結社の自由」は「教会」を組織する自由のことだったし、「出版の自由」とは政府や教会の検閲を受けることなく、宗教に関する意見を出版する自由のことだった。

「信教の自由」とは「思想の自由」「良心の自由」とも言い換えられる。それは心の自由を保証することであり、人権概念の中核に位置する自由である。当然これは「信じない自由」も含まれる。

アメリカに渡ったピューリタンはイギリスに対する異議申し立て者であり、こうした自由を求めて移住した人たちだったのだが、行った先で作った社会ではピューリタンと同じくイギリスで迫害されていた「バプテスト」や「クエーカー」を迫害する側に回るという不寛容な社会を作ってしまった。

彼らが行った、契約によって全く新しい社会を作り上げるという経験は後に独立後合衆国を作り上げるのに役立った。しかし彼らが作った契約文書には必ず拒否条項、「われわれは、ふさわしくないと思われる人や危険と思われる人を排除する権利がある」というものがあり、この権利に基づいて彼らはバプテストやクエーカーに不寛容だった。正統信仰を守るために政府が働くのは当時では当たり前の考え方だったが、それに「否」を突きつけたのがロジャー・ウィリアムズである。

史上初の政教分離社会を建設した、あまり近くにいてほしくないド偏屈ウルトラ正論おじさんロジャー・ウィリアムズ

プロヴィデンス拓殖地を作り上げたロジャー・ウィリアムズ

ウィリアムズは1603年ロンドンに生まれ、イギリス国教会によるピューリタンの迫害から逃れるためアメリカに渡ってきた熱心で学識深いピューリタンだった。

彼が渡ったマサチューセッツ湾植民地は国王の特許状により土地を所有していたのだが、ウィリアムズはイギリス王にそんな権利はない、ニューイングランドの土地はその本来的な所有者である先住民との交渉により譲り受けなければならないという先住民の権利主張を始め、当時の人々を驚かせた。

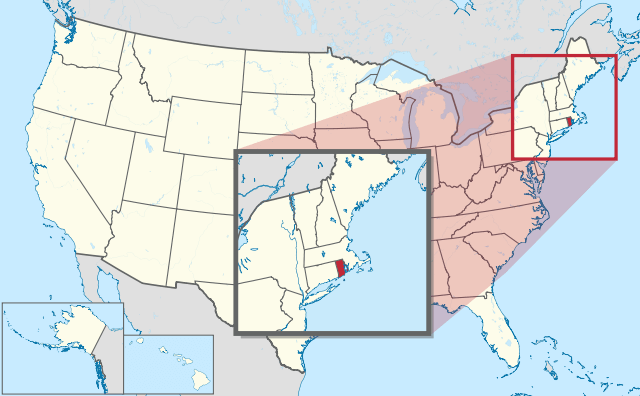

当時の価値観からすれば危険思想を説いた彼は植民地に居られなくなり、苦難の逃避行の末、先住民と交渉し土地を購入して新しい植民地を拓いた。彼の元には同じように同胞から追い出された人びとが集まっていき、彼らは「信教の自由」を規定した最初の共同体にして、人民主義の始まり、立憲主義の歴史的淵源となったプロヴィデンス拓殖地を作り上げた。現在のロードアイランド州である。

成し遂げたことをみると非常に偉大で、当時の社会とはかけ離れた権利意識を持ち、現代社会に多大な影響を与えたすごい人物に見える。しかし、本書を読むかぎりでは、単純に偉くて心正しい人という枠に収められない印象を受ける。この本から見えてくるロジャー・ウィリアムズは、空気を読むことと妥協することを完全に拒絶し、己の信じる道をただ独り行くのだが、その存在があまりに巨大すぎて周囲の人間と歴史に影響を与えまくるという、遠くから見る分にはいいが身近にいたらひたすら厄介であろうド偏屈ウルトラ正論おじさんだ。

ド偏屈ウルトラ正論おじさんロジャー・ウィリアムズの人生

最初に植民地に渡ってきた時、彼はボストンの教会の教師という当時の植民地社会では総督の次に名誉ある地位を打診されたのだが、教会が国教会と十分に分離していないという理由でこのポストを蹴り、日曜日の礼拝出席の強制という植民地政府への決まりを、それは各人の良心に委ねられるべき問題だと当時としては常識外れの主張を正面から唱えた。うわぁ扱いにくいこの人。植民地政府の人にとってはこの時点でかなり「なんだコイツ」感があったと思うが、この主張はウルトラ正論おじさんのウルトラ正論の序章にしかすぎなかったのである。

当時植民地政府は本国政府と微妙な政治的な揉め事を抱えていて、なんとかして反逆の意志はないと理解してもらえるよう努力していた時期なのだが、そんな最中にウィリアムズはジェイムズ王は嘘つきで神を冒涜している、チャールズ一世は黙示録に出てくる悪魔であると真っ向から本国政府に対してケンカを売る。北朝鮮の国営放送レベルで相手を罵倒するじゃん。

総督ウィンスロップから警告されてこの時点では総督の顔を立てて引き下がるものの、すぐに植民地政府が全住民に忠誠の宣誓を要求したことに異議申し立てを唱える。

ウィリアムズの言い分はこうだ。「宣誓は神の名で始まり、神の名で終わっている以上、宗教的な行為である。それを教会員でもない人に強制することは政府による特定宗教の押し付けであり、個人の魂において決めるべき問題をこの世の権力が左右することは「より大きな悪」である。だからここには寛容が求められる」というものである。つまり今日の言葉でいう「政教分離」を要求したのだ。ウィリアムズには多くの賛同者が付き、中止を決めざるを得なかった。政府は忠誠の宣誓で結束を固めようとしたら思い切りタガネを打ち込まれたのである。

悩んだ植民地政府はウィリアムズに植民地からの退去を命じたが、ウィリアムズはこの不寛容な処分に激怒、あらゆる教会と関係を断って「求道者」を自称するようになる。ウィリアムズ家には二人目の子供が生まれたばかりだったので強制退去の執行を翌春まで猶予する。普通だったらこういう猶予期間をもらったら家族のためにもちょっとはおとなしくなるところだ。だが、ウィリアムズは自宅で集会を始め、あっという間に20人ほどの同調者を得てしまう。

この自重しない危険人物を即刻追い出そうとした政府だが、総督ウィンスロップがこっそりと事前に彼に逮捕令が出ることを教えたため、ウィリアムズは政府の手をすんでのところで逃れることに成功し、南方の先住民部族の元に身を寄せる。表向きは本国に強制送還させようとするが、裏では情報を伝えて逃がすというのは建前と本音を両立させようとしてて面白い。

また先住民の中に入っていきながら、先住民を野蛮な非文明人と貶めるようなことも、ロマンチックに褒めそやしたりもしていないというのがかなり驚異的だ。「キリスト教徒を自称する多くの人々の間にいるよりも(この「自称する」っていうのもかなりキツイ言い方)、これらの未開人のあいだにいる方が自由にくつろげるし、気分も爽やかである」と言いつつ、彼らの安易な性関係や飲酒癖、首刈りの習慣などについては一貫して嫌悪を示している。ウィリアムズのようにあるコミュニティから抜け出て別のコミュニティに入った人間っていうのはどうしても新しいコミュニティの信奉者になったり、あるいはかつてのコミュニティを美化したりと両極になりがちなのでこれは本当にすごいと思う。

なぜそこまでフラットにイギリス人と先住民を扱えたのか、それはどちらも生まれながらの罪人であり、神の恵みによって回心し再生しなければともに滅びるしかないという超越的な視線から見ているからだという。宗教、特にキリスト教は人種差別思想だと思われがちだが、ガチガチの正論おじさんにかかれば人種の細かい違いなど神の前には等しいと見えてしまうのだろう。

さらにすごいのはウィリアムズは先住民に洗礼を施してクリスチャンにしようとは別に思っておらず、彼らの信仰を尊重しているということ。彼の書いた文章によれば、

「異教徒」(heathen)という言葉をそのように使うことは、まことに罪深く非キリスト教的である。聖書のヘブライ語やギリシア語では、この言葉は単に「国ぐに」「人びと」という意味であって、文明化されていようといまいと、裸で歩こうと服を着ていようと、どの国のどの人にもあてはまる。聖書から見る限り、ヨーロッパとアメリカ、アジアとアフリカには、何の違いもない。

(中略)

もし回心して真に生まれ変わらないのであれば、「キリスト教徒」を自認するあなたがたも「異教徒」だ。たとえ洗礼を受け、教会で礼拝を献げていても、それらはみな偽りで、あなたがたこそ「未回心の非キリスト教的なクリスチャンだ。

森本あんり『不寛容論』

とかなり既存のクリスチャンに対して厳しい。さらに続けて、先住民は福音の光をしらないが、ヨーロッパ人は知っていながら罪を犯しているのでヨーロッパ人のほうが罪深い。哀れな先住民が何も理解していないのに形ばかりの洗礼を施している宣教師たちは偽りの礼拝への強制に他ならないと彼は主張する。こんな正論で殴ってくるおじさんが好かれるわけがありませんね。

そしてウィリアムズの信念はすべて内心の自由という点から生まれているということもわかる。自由意志による信仰……とはちょっと違うか。心の底からの回心こそ最も尊重されるべきであり、それがなければすべて無意味というのは実際考えてみれば相当厳しい条件なのだが、その厳しさから異教徒・異民族への寛容が生まれるという逆説、この迫力ある信仰心を知れただけでも本書を読んだ価値があった。

ウィリアムズがヨーロッパのキリスト教を偽物と断定するのは、キリスト教国では政治権力が人々を洗礼や礼拝へと仕向けるからだ。だから彼はキリスト教を公認したローマ皇帝コンスタンティヌス帝をキリスト教に有害な人物だと主張した。主張する内容は現代の我々から見れば正論だが、正論にしてもキリスト教を公認した皇帝はキリスト教にとってよくなかったとキリスト教徒の立場から断定するのはすごい。迫害されていた年月よりも公認された歴史のほうがずっと長いのにそれは間違いだったと否定するのは常人離れした偏屈さがなければできない。

そしてそのウルトラ正論おじさんのド偏屈思想、もとい不屈の信仰心から内心の自由や政教分離といった近代の価値観が生まれてきたという事実も面白い。世の中を変えられるのは相手を選ばずにケンカを売れる人間だけなのか。

と、同時に大河ドラマや中世ファンタジーで時々議論される「この時代に現代人の倫理観を持つ人間がいるのはおかしい問題」も簡単に切って済ませていいことではないのかもしれないなぁと思わされる。ウィリアムズが単独で現れたわけではないが、実際400年も未来の価値観と部分的には一致する価値観をもった人物が実在したのは確かだ。

そして批判者としてニューイングランドを出ていったウィリアムズは、プロヴィデンスにおいては役割が変わり、新植民地社会の建設者の立場に置かれることになる。「彼の元には同じように同胞から追い出された人びとが集まっていき」などと前段には書いたが、彼のもとに集まってきたのは信教の自由を求める人だけではなく、とにかく勝手気ままに暮らしたい人、土地の利権だけを目当てにしてくる人も含まれていた。中にはどんな権威も受け入れないし税金も払わないよなんて輩も受け入れざるを得なかった。良心の自由を言い訳にしたフリーライダーにも悩まされ、寛容の原則と自由の制約について彼は試されつづけることになる。

「一神教は不寛容、多神教は寛容」論は本当か

本書ではよく日本で唱えられる「一神教は不寛容、多神教は寛容」論にも釘を差している。

二〇一八年に刊行された『現代日本の宗教事情』では、編者の堀江宗正が「世界価値観調査」のデータを用いて日本と他国を比較し、その「惨憺たる」結果を示している。指標に選ばれているのは中国、インド、アメリカ、ブラジル、パキスタンで、それぞれ無宗教、多神教、一神教など、多様な宗教情勢を抱えた国々である。日本は、細かな数字を省略して順位だけを記すと、「他宗教の信者を信頼する」人の割合では中国に次いで下から二番目、「他宗教の信者も道徳的」と考える人の割合が最低である。「他宗教の信者と隣人になりたくない」と答える人は六つの国の中でいちばん多く、「移民・外国人労働者と隣人になりたくない」はインドに次いで多い。これらの数字は、宗教的にきわめて不寛容な日本の現実を浮かび上がらせている。

森本あんり『不寛容論』

これに対して、アメリカでは「自分の宗教だけが真実だ」と信じるハードコア信者はほんの1割で、アメリカ人の8割は「多くの宗教に真実がある」と考えているという調査結果が出ており、アメリカは宗教の力が強い国家でありながら、不寛容とは言いにくい状態にあるといえるのがわかる。宗教が多様なアメリカに住むアメリカ人は、お互いの接触や移動が頻繁に起こるため、自分の知り合いに多様な教徒の姿を思い浮かべることができるため寛容になるのだという。

また、宗教学的には「一神教」や「多神教」の定義は困難だとか。教義のレベルと生活実態のレベルで捉え方も異なるため専門の研究者はこういう大ざっぱな議論はしないと俗流の宗教論をバッサリである。日本が多神教の国であるかどうかも天皇制を考慮するとかなり複層的な評価になるという。確かにキリスト教も天使や聖人、聖母マリアなど民衆の信仰レベルでは多神教的運用をされていると考えられるのかもしれないと思った。

*

プロヴィデンスと言えばクトゥルフ神話の作者ラブクラフトが生まれたところであり、なんかおどろおどろしいイメージだったのが、本書を読んでかなり認識が変わった。先住民の中に入っていって契約を結んだ上で土地を購入して、当時社会からのけ者にされていた人間が集まってできた共同体って成立の仕方としてすごい正しさがある。ただしこの先住民との友好関係は1675―1676年のフィリップ王戦争で決裂してしまうのだが。ウィリアムズは必死に両陣営の橋渡しと和解工作を試みたがプロヴィデンスの町は大きく破壊されてしまう。それでもウィリアムズ個人としては晩年に至るまで先住民と交流が続いたというのは救いか。

他にも寛容論は近代から論じられることが多いが、中世キリスト教の法学者は基本的に異教徒に対しての寛容を説いてきたなどと、色々認識を変えさせられるところが多くメチャクチャ面白い一冊だった。オススメです。