一般に文頭と文尾ではどちらが重要でしょうか。文頭と思っていませんか。それは間違いです。力点が置かれるのは圧倒的に文末です。そこは文が終わるところですから、もっとも記憶に残りやすい。最後のパンチのきかせどころである。

瀬戸賢一『書くための文章読本』

文章の書き方についての本は数多くあるが、その中でもこの本は凄く重要な問題について取り組んでいる。何が凄いって一冊を費やして挑むのが「日本語の文末問題」である。これが如何に実践的で画期的なものかは、文章を書いた経験がある日本人なら誰でもわかるであろう。「同じ文末が連続してしまう問題」はどんな種類の文章を書いていても頻発する問題だからだ。実際私もブログなどを書いたりする上で、「である」が連続しちゃうな……と思って文章の構造を組み直したり、「です」「ます」続きをなんとかして食い止めようと悪戦苦闘したりよく悩んでいる。

そんな書き手の悩みを解決する助けになってくれるのがこの『書くための文章読本』だ。著者の瀬戸賢一は『日本語のレトリック』などの著書がある言語学者。開高健、向田邦子、筒井康隆など様々な小説・エッセイなどを対象に、日本語の文末に注目し、どのように敬体(「です・ます」調)と常体(「だ・である」調)が使い分けられているか、通常過去形で書かれる小説がどんな時に現在形に変化するかなどを分析し、分類する。そして文末を通して日本語の構造を解説し、日本語を読んでいる読者の頭の中で起こっていることまで解説してしてしまう。

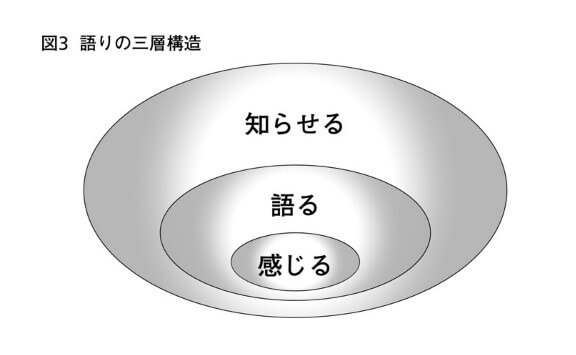

語りの三層構造

例えば面白いのは小説の文末についての分析だ。小説はどんなジャンルの小説でも基本的に過去形で書かれる。それは書き手の視点がストーリーの中の未来の出来事よりさらに未来に置くからだ。基本的に過去形を取るということはどうしても文末が「た」の連続になってしまう。この問題は谷崎潤一郎、丸谷才一、井上ひさし、筒井康隆など多くの文筆家が難しいと頭を悩ませている。

実際に小説を読むと過去形の中にアクセントとして現在形が混ざっている例を多く見つけられるのだが、多くの文章読本ではどのような基準で現在形を使うのか説明されない。そこで著者は語りの構造を「知らせる」「語る」「感じる」の三つにわけて、小説が現在形を取るのはどんな時なのか説明してみせる。

瀬戸賢一『書くための文章読本』より

まずストーリーの進行を担うのが「語る」部分だ。何が起きたのか、登場人物はどう反応したのかを語る。

そして語り手が作中人物の内面に入り込んで内心をダイレクトに表現する時、これが「感じる」の層である。

そうするうちに部屋のなかまで明るんで来たか、女の赤い頬が目立って来た。島村は驚くばかりあざやかな赤い色に見とれて、

「頬っぺたがまっ赤じゃないか、寒くて。」

「寒いんじゃないわ。白粉を落としたからよ。私は寝床に入るとすぐ、足の先までぽっぽして来るの。」と、枕もとの鏡台に向かって、

「とうとう明るくなってしまったわ。帰りますわ。」

島村はそのほうを見て、ひょっと首を縮めた。鏡の奥がまっ白に光っているのは雪である。その雪のなかに女のまっ赤な頬が浮かんでいる。なんともいえぬ清潔な美しさであった。川端康成『雪国』

鏡に映った情景でさっと現在形に切り替わり、語り手と島村の視線がひとつになっている。内心で感じたことをそのまま現在形で出力し、小説世界の現場を直接現在形で写し取っているのだ。これを著者は主体性が高まっていると表現する。

「知らせる」は小説の冒頭などで作品の舞台の情報を説明する時の文章だ。例えば島崎藤村の『夜明け前』はこう始まる。

木曽路はすべて山の中である。あるところは岨づたいに行く崖の道であり、あるところは数十間の深さに望む木曽川の岸であり、あるところは山の尾をめぐる谷の入口である。一筋の街道はこの深い森林地帯を貫いていた。島崎藤村『夜明け前』

文末は「る」「る」「た」となり、ストーリーが始まる場所が「た」で定まっている。物語の導入部や場面転換した時の情報を「知らせる」時にストーリーを区別するため現在形が用いられる。

もちろん必ず小説に現在形を使わなければいけないというわけではない。だが現在形を上手く使うことで文章のカメラワークを操作することができる。志賀直哉の『城の崎にて』から例を引くと、

段々と薄暗くなってきた。いつまで往っても、先の角はあった。もうここらで引きかえそうと思った。自分は何気なく傍の流れを見た。向う側の斜めに水から出ている半畳敷程の石に黒い小さいものがいた。蠑螈だ。未だ濡れていて、それはいい色をしていた。

志賀直哉『城の崎にて』

連続して「た」で語られてきて、いきなり「蠑螈だ」のところで現在形になる。これが過去形の「蠑螈であった」や「蠑螈だった」だったら印象が薄い。現在形で「蠑螈だ」と語られた時、主体性が高まって語り手がそのまま主人公の目となって感じたことをそのまま出している。それがクローズアップの効果を果たしているのだ。

日本語のレトリックが実践的にわかる

このように著者は様々な文章を収集して分析し、日本語の文章に使われているレトリックの技法を教えてくれる。例えば「~だろうか」と読者あるいは自分自身に問いかける問答文、記憶に残りやすい文末にもっとも強調したい部分をもってくる倒置文、文末のバリエーションを飛躍的に増やしてくれる省略や違った文体を持ち込んでも問題にならない上に文末に「と」を置くことも可能になる引用などなど。

ただ不満があるのは敬体をとった文の中に常体を交ぜる例は色々分析されているのに対して、常体をとった文の中に敬体を交ぜるパターンについてはなかなかむずかしいで終わっているところ。例として挙げられているのは筒井康隆なのだが、筒井康隆から多分に影響を受けている自分としてはこの問題に解答を出してほしいのである。例が少ないそうなので難しいのだろうが……。

しかし長年文章の技工を研究してきただけあって著者の分析はわかりやすくかつ読みやすい。本書はレトリックの実例集であるのと同時に実践例としても読める。一度最後まで読んだ後、どんなレトリックが使われているか改めて読み直すのも面白いだろう。文章を書く人だったら一度読んでみて損はない。